"宇宙一詳しく説明するシリーズ"第2弾です。

※この記事は、第1回の続きとなります。第1回はこちらから↓

potala123.hatenablog.com

今回は、電子工作でよく用いることになる"スイッチ"の取り扱い方について解説します。

この記事は次のような方に向いていると思います。

・スイッチを用いた回路を組みたいけれど、使い方がよく分からない

・スイッチを押している間だけ回路に電気が流れる仕組みを作りたい

それではやっていきましょう!

本記事で使用する道具

・Arduino Uno R3 1個

・ブレッドボード 1枚

・ジャンパワイヤ 数本

・LED 1個

・タクトスイッチ 1個

(参考:秋月電子通商 https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-03647/)

【予備知識】タクトスイッチって何?

まず初めに、今回作成する回路の要である"タクトスイッチ"について解説します。

タクトスイッチは、以下の画像のような小さなスイッチです。足が4本生えており、真ん中にはボタンが1つ取り付けられています。

(画像はAmazon商品ページから拝借しました。画像元リンクは以下。)

www.amazon.co.jp

タクトスイッチには次のような2つの特徴があります。

①上下の足はつながっている

②左右の足はつながっていないが、ボタンを押した時のみつながる。

順番に見ていきましょう。まず1つ目の特徴である"上下の足はつながっている"ということについて。

図で見るとこんな感じです。

スイッチの上下の足が実際につながっているのか、確かめてみましょう。

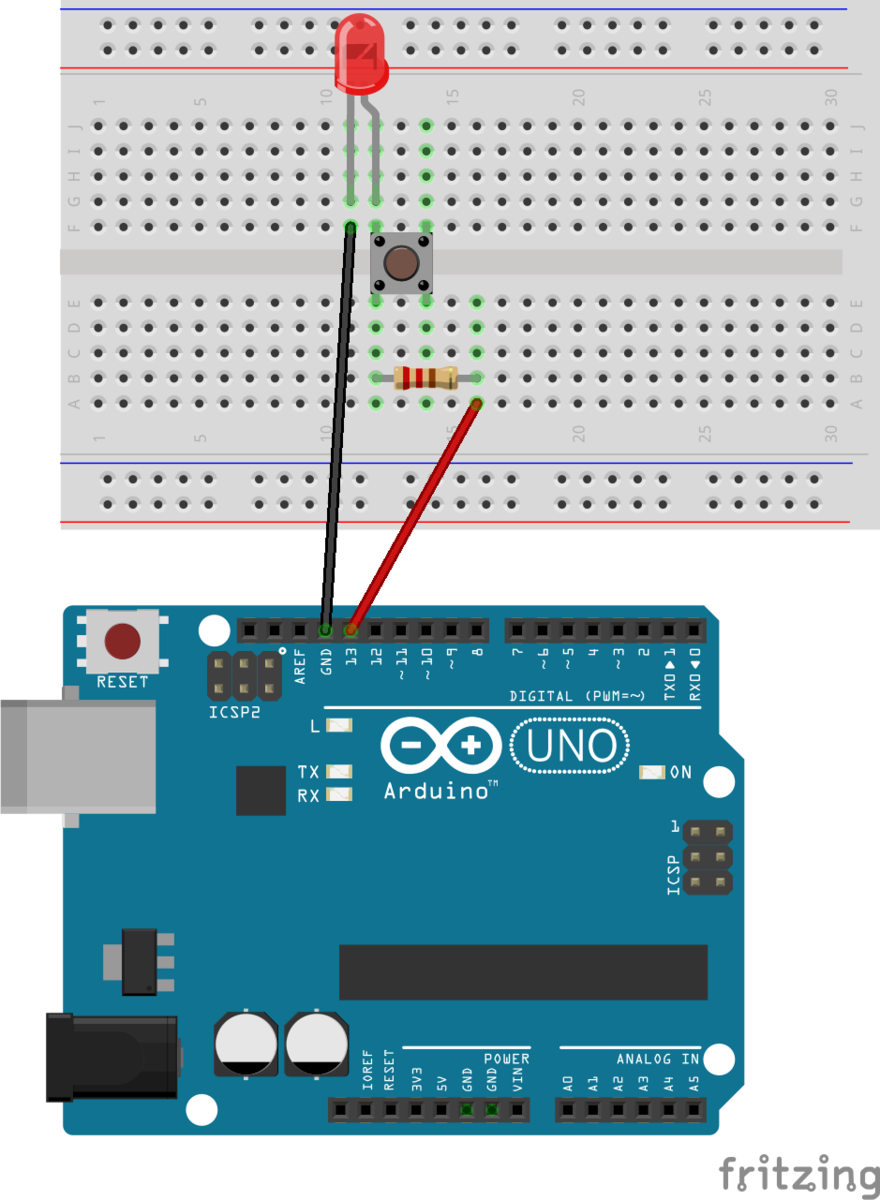

次のような回路を組んでください。この回路は、第1回で扱った回路にスイッチを1つ追加したものになります。

もしスイッチの上下の足がつながっているなら、13ピンの出力をHIGHにした時、LEDは点灯するはずです。

そこで、次のようなスケッチを書き、実行してみます。(このスケッチは、第1回で書いたものと全く同じスケッチです)

void setup() { pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13,HIGH); }

実行した結果は次のようになりました。

LEDが点灯しました。よって、"スイッチの上下の足はつながっている"ということが確かめられました。

では次に、2つ目の特徴である"左右の足はつながっていないが、ボタンを押した時のみつながる"ということについて検証してみます。

配線を少し変えて、次のような回路を組んでください。

スケッチは先ほどと同じものを使います。

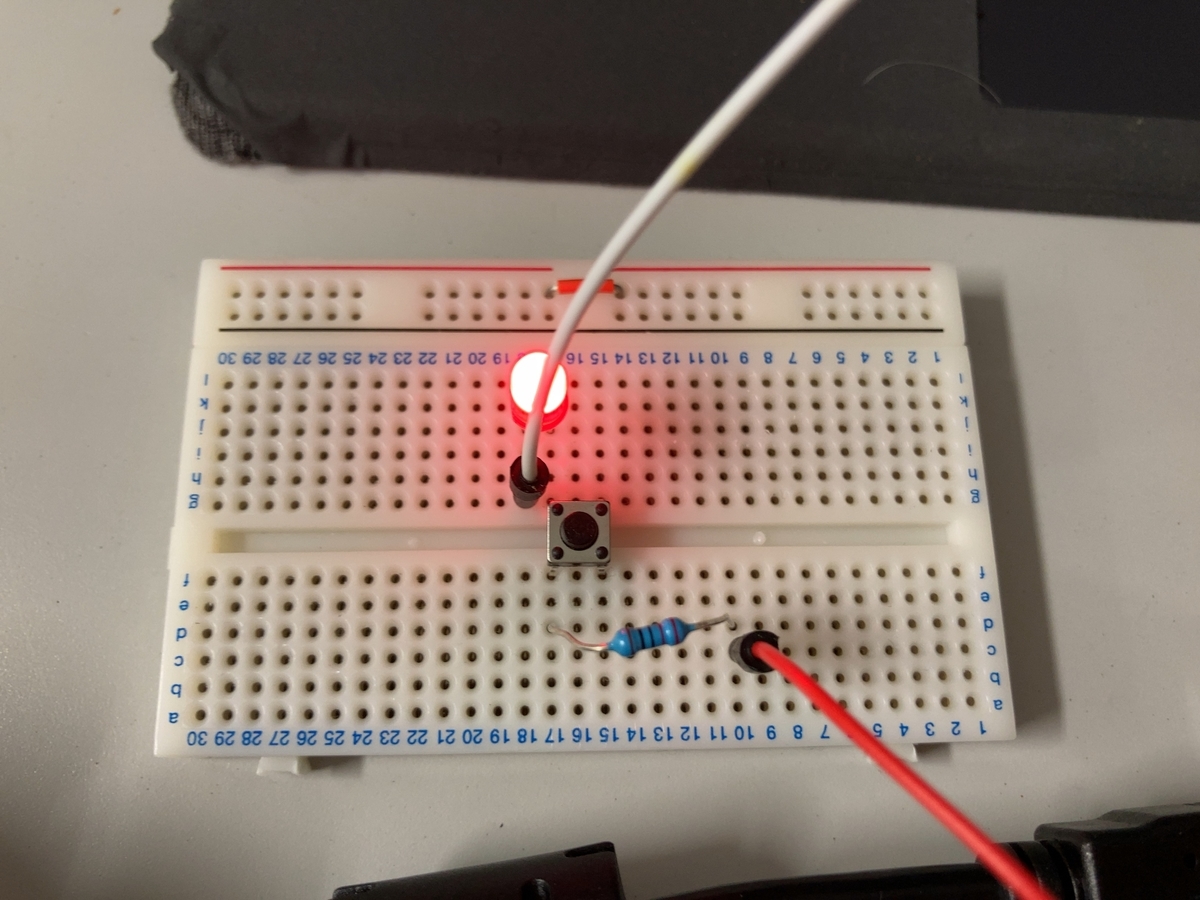

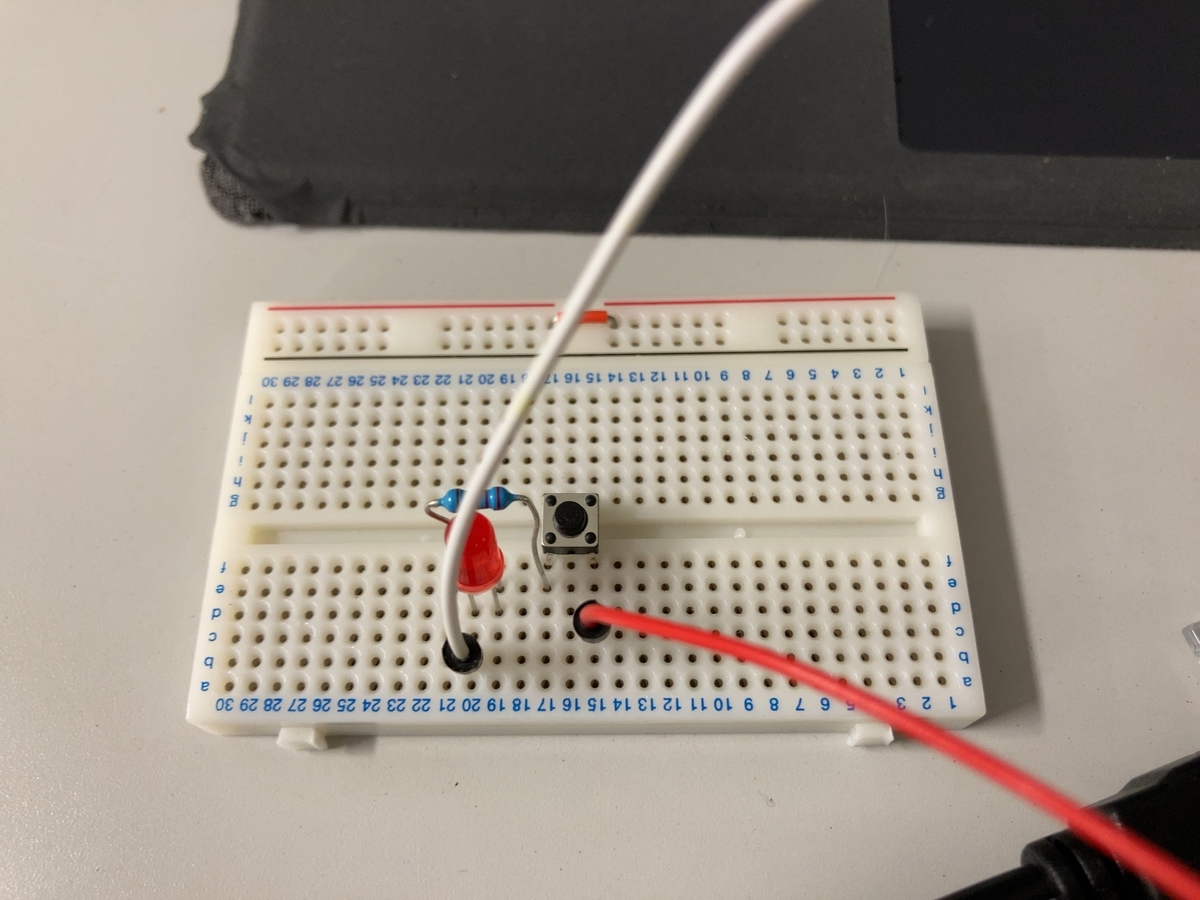

実行してみると次のようになります。

LEDは点灯していません。でもスイッチのボタンを押してみると...

LEDが点灯しました! これで"スイッチの左右の足はつながっていないが、ボタンを押した時のみつながる"ということが確かめられました。

このことから、タクトスイッチは"押していないときはOFF,押している間はON"というスイッチであることが分かります。

これで、タクトスイッチの特徴は完ぺきに理解することができました。次回は、このスイッチ回路をより実用的なものにしていくことについて考えていきます。

何かご質問等あれば、コメント欄にどうぞ!

第3回はこちら